[ms_divider style=»normal» align=»left» width=»100%» margin_top=»30″ margin_bottom=»30″ border_size=»5″ border_color=»#dd3333″ icon=»» class=»» id=»»][/ms_divider]

Los ‘carquignols’ de las hermanas Del Río Carreró son sólo un ejemplo, uno de tantos posibles, de cómo la gastronomía está unida a la historia de un territorio hasta el punto de poder, en ocasiones, explicarnos cosas que no acabamos de entender de la misma

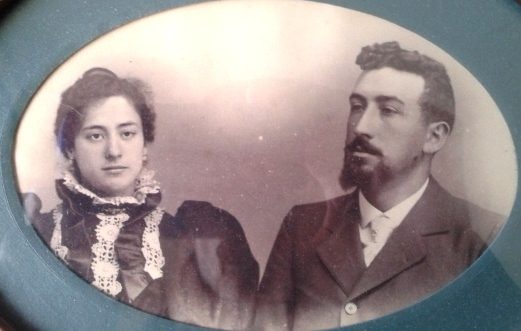

[ms_dropcap color=»#dd3333″ boxed=»yes» boxed_radius=»8″ class=»» id=»»]N[/ms_dropcap]o puedo evitar verlo, en mi cabeza, como si se tratara de escenas de la película El Piano, de Jane Campion. Petronila Carreró Gelpí, nacida en el puerto de Cabo de Cruz, en el corazón de la Ría de Arousa, se casó con Enrique del Río Ferrer, nacido también en la ría, aunque en A Pobra, en la orilla norte, hijo también de una familia en la que se cruzan apellidos como Ferrer, Casellas, Nunell, Pons, Portals o Doménech.

La suya no fue una relación fuera de lo común. Los matrimonios entre miembros de familias de origen catalán eran frecuentes en las rías a finales del XIX y ellos no fueron una excepción. Él pertenecía a los Ferrer, que habían llegado para asentarte en varias localidades de la zona arousana hacia 1790. Ella era una Carreró, de los que se asentaron primero en la costa norte, en Mugardos y Sada, y pasaron luego a las Rías Baixas.

Las dos fueron familias típicas de un estrato social de la burguesía costera de la Galicia de aquella época y ellos -Petronila y Enrique- representantes de aquellos catalanes de tercera generación, de nietos o bisnietos de empresarios y comerciantes llegados de Reus, Vilanova i la Geltrú, Barcelona o Palamós a Galicia atraídos por el negocio de la sardina y que decidieron quedarse.

Petronila y Enrique fueron mis tatarabuelos y en la familia se cuentan historias -que como en todas las familias tendrán una buena dosis de ficción- de los negocios del abuelo, que no siempre fueron todo lo bien que él había previsto, de su carácter excéntrico y de cómo su mujer, Petronila, cansada de sus idas y venidas lo abandonaba periódicamente para volver a Cabo de Cruz, a casa de sus padres. Lo hacía en barca, cruzando la ría.

[aesop_image img=»https://www.foodundercover.us/wp-content/uploads/2018/04/El-María-Assumpta-fue-uno-de-los-barcos-de-Enrique-del-Río-Ferrer.jpg» panorama=»off» imgwidth=»300px» offset=»-100″ align=»left» lightbox=»on» caption=»El María Assumpta, uno de los barcos de Enrique del Río Ferrer» captionposition=»left» revealfx=»off» overlay_revealfx=»off»]

Y la tradición familiar cuenta que en alguno de esos viajes, además de baúles de ropa y ajuar llevó con ella vajillas y un piano. Cuatro kilómetros a penas, en línea recta, que por tierra se convierten en cerca de 20, pero que no puedo evitar imaginar, con el estado del mar de las rías durante buena parte del año, con los vestidos de aquella época, con todo lo que sin duda habría implicado entre el puñado de vecinos de A Pobra o del Cabo de rumores y escándalos. De ahí el vínculo mental con la película, con aquel piano en la playa, con faldas azotadas por el viento y con esa sensación de choque entre dos mundos.

Cuentan que Enrique acabó por arruinarse. Hay quien dice, incluso, que perdió la villa en la que vivían jugando a las cartas. Cuentan que tenía un perro, Pocholo, que comía a la mesa y que iba con él al cine. No sé qué puede haber de cierto, aunque sí es verdad que revisando prensa de la época he ido reconstruyendo la pérdida progresiva de las fábricas, la venta de los barcos y de los aserraderos. Saliendo ya del terreno de la leyenda familiar parece que la bajada de las ventas causada por la I Guerra Mundial dio el golpe de gracia a los negocios de los Ferrer e impidió que diesen, como hicieron otras familias, el salto de la salazón a la conserva moderna.

En cualquier caso, la historia de Enrique y Petronila, de esta rama de los Ferrer y los Carreró, representa la de tantos otros con historias similares en la Galicia de aquellos años. Y aunque no lo parezca, tiene sus implicaciones gastronómicas.

[aesop_timeline_stop num=»Los fomentadores llegan a Galicia» title=»Los fomentadores llegan a Galicia»]

Entre 1755 y 1820 llegaron a Galicia unos 15.000 catalanes para dedicarse al negocio de la sardina. La cifra es elevada, pero si se tiene en cuenta que se afincaron en un puñado de comarcas concretas y que por entonces Galicia llegaba apenas a los 700.000 habitantes el impacto que pudo suponer esta oleada migratoria aparece como inmenso.

Los motivos fueron muchos y muy diversos. No tendría sentido detenerse aquí en ellos, aunque podemos hablar de una tormenta perfecta en la que confluyeron las guerra con Inglaterra, los aranceles a la importación de bacalao, la mala relación con Portugal, el crecimiento demográfico en Catalunya, el comienzo de su industrialización, una época de escasez de pesca en la costa catalana y la Matrícula de Mar, una norma que obligaba a todos los profesionales del mar a inscribirse y estar disponibles para ser enviados a la guerra entre los 16 y los 60 años.

Los primeros elementos hicieron que el mercado exigiera más pescado seco. Por un lado la población crecía mientras que por el otro el pescado seco importado se convertía en un bien escaso y precioso y el fresco escaseaba. Por otra parte estaba el asunto de la dichosa Matrícula. Era difícil librarse, casi diríamos que imposible. Salvo que el afectado estuviese lejos, pongamos que a unos 1.000 km, más o menos la distancia que hay entre la costa catalana y la gallega ¿Fue la matrícula de mar el detonante definitivo de este proceso? Sin duda no, pero es probable que al comienzo ayudase a más de un joven catalán heredero de una familia de pescadores, de armadores o de comerciantes del mar –gremios todos ellos sujetos a la Matrícula- a contemplar la alternativa gallega con un poco más de simpatía, considerando que las otras opciones podían ser cuatro años en la armada contra los ingleses o la emigración a las colonias de América o de Filipinas.

Soy consciente de que estoy simplificando mucho, de que las cosas, en historia, no son nunca tan sencillas y de que no existe una única explicación válida para todos los casos. Pero la tendencia general bien podría ser esa. En un momento dado, a mediados del XVIII y debido a una confluencia improbable de circunstancias, el Finisterre atlántico comenzó a parecer una idea tentadora para miles de empresarios y comerciantes catalanes.

Recoloquemos de nuevo la imagen. Va a hacer falta para entender lo que suponía esta decisión en aquel momento. Los 1.000 km que ahora pueden no parecernos gran cosa implicaban, en 1750, unas cuantas semanas de viaje en carretas y carruajes o su equivalente, algo más corto aunque no demasiado, en barco. No volvías a casa cada pocas semanas, no tenías noticias de tu familia a diario. Seguramente no volverías a ver a tus amigos y conocidos en años, si es que volvías a verlos.

El traslado implicaba asentarse en un lugar con otro idioma, con otra cultura, con un clima bien diferente. El shock de la llegada de aquellos jóvenes empresarios, en muchos casos comerciantes curtidos en viajes por medio mundo, acostumbrados a hacer negocios en Barcelona, en Génova o en Marsella, tuvo que ser tremendo para ambas partes. Dejar Blanes, Reus o Calella, meter a toda tu familia, tus ahorros y tus pertenencias en un buque y desembarcar a las dos semanas en una aldea de la Costa da Morte tuvo que suponer un impacto que es difícil de imaginar.

[quote]Los fomentadors catalanes pusieron en marcha sus factorías salazoneras y no sólo trajeron con ellos a sus familias sino que, poco a poco, construyeron una capa social que creció al margen, manteniendo el contacto imprescindible con la sociedad local. El idioma y las costumbres eran otros y se convertían muchas veces en una barrera que no se lograba -o no se quería- franquear, así que estas familias de fomentadores se relacionaban básicamente entre si, tenían su vida cultural [/quote]

Algunos de estos inmigrantes -fomentadores catalanes, como se les conoce aquí- tuvieron la fortuna o el buen ojo de acabar asentándose en A Coruña, en Ferrol o en un Vigo que por aquel entonces empezaba a crecer tímidamente. Otros se instalaron en Quilmas, en Caldebarcos, en Pinténs o en las aldeas del Cabo Udra, lugares abiertos al océano, formados por apenas un puñado de casas sobre la arena sin una conexión por carretera con ningún sitio.

Ahí se asentaron, pusieron en marcha sus factorías salazoneras y no sólo trajeron con ellos a sus familias sino que, poco a poco, construyeron una capa social que creció al margen, manteniendo el contacto imprescindible con la sociedad local. El idioma y las costumbres eran otros y se convertían muchas veces en una barrera que no se lograba -o no se quería- franquear, así que estas familias de fomentadores se relacionaban básicamente entre si, tenían su vida cultural -es fascinante revisar la crónica de veladas musicales en aldeas de la costa en aquella época- y mandaban a sus primogénitos a estudiar a Barcelona para que, a su regreso, fueran capaces de dirigir los negocios de la familia.

En apenas unos años nacieron los primeros descendientes, con dos apellidos catalanes. Sus hijos, en la mayoría de los casos, tendrían cuatro y seguramente seguirían hablando catalán en casa, con sus amigos -descendientes de catalanes también- o en los colegios que sus padres y abuelos habían fundado. Aquellos niños catalanes nacidos en Galicia volvieron, tras estudiar en Catalunya, para convertirse en muchos casos en los alcaldes, en los notarios, los jueces o los abogados de las aldeas en las que estaban asentados. Los menos dados a los estudios se quedaron para capitanear los barcos de la empresa, dirigir al personal de las fábricas o encargarse de las oficinas.

Aún hoy, 270 años después, esta historia es perfectamente rastreable en la costa. Colomer es un apellido que aquí, en Galicia, se asocia con Ribeira. Los Portals son de Esteiro, los Romaní de Muros, los Sagristá de Corcubión, los Paratcha y los Portanet de Vigo. En Cangas hay una playa de Massó, en Bueu una ensenada de Barceló, en Esteiro un Porto de Boix, en A Pobra un antiguo Barrio dos Cataláns (hoy O Areal), como también lo hubo en Vigo, y en Louro una playa de Goday. El gran museo dedicado al mundo de la salazón en las rías es el Museo Massó de Bueu, instalado en la antigua fábrica de esta familia que mantuvo una conservera y una factoría ballenera en activo hasta hace apenas 25 años.

[aesop_timeline_stop num=»El impacto sobre la cocina» title=»El impacto sobre la cocina»]

La cocina no se quedó al margen. Y no sólo por ese carácter autárquico de la sociedad creada por los catalanes sino también por la naturaleza misma de sus negocios. Se habían criado en el Mediterráneo, se trataban fundamentalmente con gente de sus mismos orígenes y comerciaban, en muchos casos, con productos catalanes. Muchos de ellos exportaban sardina a Catalunya en barcos que, a su regreso, venían cargados con vinos y licores, frutos secos o hasta hortalizas. Mi familia conserva documentos que hablan de cargamentos de berenjenas, que aquí resultaban de lo más exótico. No olvidemos que desde la Costa da Morte, en línea recta, está bastante más próximo Cornwall (760 km) que la Costa Brava (1010 km a Roses), que están más lejos Barcelona o Girona que Londres o Bristol, porque el dato ayuda a situar unas cuantas cosas en cuanto a clima, paisaje o productos disponibles.

Así que hubo recetas que pasaron de madres a hijas. De madres catalanas a hijas emigradas en el Atlántico, en un primero momento. Y de estas a sus hijas galaico-catalanas, generación tras generación.

Es ahí donde llegamos de vuelta a Enrique y a Petronila, a A Pobra do Caramiñal y a algún momento cercano a 1900, cuando las dos familias llevaban asentadas en las rías más de un siglo. Es entonces cuando las hijas del matrimonio empiezan a recopilar las recetas de la familia.

[aesop_character img=»https://www.foodundercover.us/wp-content/uploads/2018/04/Petronila-Carreró-Gelpí-madre-de-Pepiña.jpg» name=»Petronila Carreró» align=»left» force_circle=»off» revealfx=»off»]

En el cuaderno de Josefa, conocida familiarmente como Pepiña, mi bisabuela, aparecen algunas recetas claramente gallegas, aunque no muchas; algunos platos con almejas o merluza y fórmulas actualizadas según el gusto burgués de la época a partir de productos locales (budín de grelos, timbal de repollo). Es curioso que no se encuentra ninguno de los que hoy consideramos clásicos en la cocina gallega: ni cocidos, ni lampreas, ni pescados con allada, ni empanadas, ni lacones, ni roscas ni filloas. Solamente aparecen orellas y melindres y esto se convierte en un indicio más del aislamiento -buscado o no- de estas familias respecto a su contexto más inmediato. Vivían aquí, eran de aquí, pero ni cocinaban ni comían como los de aquí.

Esta selección de recetas habla también, al mismo tiempo, de cómo la cocina de un lugar y de un tiempo concreto no es nunca algo uniforme y puede presentar rasgos bien diferentes según el estrato social que investiguemos. En Galicia, sin ir más lejos, en aquella época no era igual la cocina de los marineros que la que se elaboraba en los pazos o la de la nueva burguesía llegada años atrás de Catalunya y estos es algo que el cuaderno también recoge.

[quote]En el cuaderno de recetas de Josefa aparecen platos que parecen mirar al Mediterráneo, algunas recetas claramente gallegas, pero ninguno de los que hoy consideramos clásicos en la cocina gallega[/quote]

Si aparecen, sin embargo, platos que parecen mirar al Mediterráneo. Hay, por ejemplo, una profusión de recetas de pasta que no es en absoluto habitual en esta parte del mundo en aquella época. Hay un timbal de macarrones, en concreto, que suena familiar a cualquiera que conozca un poco la cocina burguesa catalana. Hay recetas de familia, como es lógico, como el pollo asado al estilo de mamá Petronila o los Petronilos, una especie de rosquillas fritas.

Aparecen también clásicos de la cocina burguesa del momento, difíciles de situar geográficamente, pero significativos para entender el contexto en el que nace el recetario: pastelitos de cock-tail, croquetas de foie gras, gelatina de salmón, ostras al jerez, huevos modernistas, explicaciones sobre la manera de servir el chantilly, el buen uso de los vinos o la armonía que ha de tener la mesa.

Y ahí, en medio de esta selección ecléctica de recetas de aquí y de allí, de platos que nos hacen suponer un origen, de otros que representan un estatus social y de otros que uno no acaba de situar, donde aparecen otros que hacen que toda esta historia cobre, de alguna manera, un sentido material, tangible, cristalice en algo capaz de sobrevivir a generaciones y a distancias y permanecer razonablemente inalterado.

En una de las páginas su segundo cuaderno, en el apartado que dedica a los dulces, Pepiña anota a continuación de sus galletas de sebo el nombre de una receta: Carquignols. La ortografía no es la correcta -indica, tal vez, una transmisión de generación en generación en la que el idioma original se pierde en algún momento pero la fórmula permanece- pero la receta se mantiene fiel a la que aún hoy se prepara en Catalunya.

Carquignols de Pepiña del Río Ferrer:

Se pesan 6 huevos y lo que resulte de este peso igual de azúcar, harina y almendras y la cuarta parte de manteca de cerdo. Se baten los huevos todos juntos con el azúcar, luego de bien batido esto se le añade la harina, después las almendras limpias y sin tostar partidas en dos o tres pedazos y algunas machacadas y por último de todo se echa la grasa derretida sin que esté muy caliente, después se echa el batido en una lata engrasada y se mete en el horno. Cuando está bien dorado se saca, se parte en caliente en forma de bizcochos y se van tostando por donde están blancos.

[ms_divider style=»normal» align=»left» width=»100%» margin_top=»30″ margin_bottom=»30″ border_size=»5″ border_color=»#dd3333″ icon=»» class=»» id=»»][/ms_divider]

Receta de los carquinyolis, según la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica:

Hacer un círculo con la harina y poner en el centro el azúcar, la levadura, la ralladura de limón, la canela, las almendras, el agua, el anís y el huevo. Mezclar primero los ingredientes del medio y después trabajarlo con la harina hasta conseguir una masa bastante dura. Hacer unas barritas alargadas y planas de 3 a 4 cm de ancho por la mitad de altura. Pintarlas con la yema de huevo mezclado con un poco de agua. Colocar estas barritas al horno previamente calentado y dejar cocer a temperatura regular hasta que estén doradas. Retirar del horno y cortar en rebanadas

Es la misma receta que preparaba de vez en cuando mi abuela para acompañar al café, la misma que preparaban sus primas cuando, ya mayores, íbamos a visitarlas. La misma que conserva mi madre y que prepara muy de tarde en tarde. Hemos perdido los apellidos –ya no conservamos ni el Ferrer ni el Carreró- pero conservamos los carquignols que Pepiña aprendió, seguramente, de su madre.

Es la misma receta que probablemente llegó con Josefa Rovira Carreró a Cabo de Cruz hacia 1805. O tal vez lo hiciera de la mano de la familia del tatarabuelo de Maruja Ferreol Carreró Torrent cuando dejó Sant Feliu de Guixols para instalarse en las rías. Puede que llegase con Teresa Ferrer Portals cuando se instaló con su marido en O Grove cerca del año 1800 o con Marcelina Nunell y su esposo.

Los detalles no son importantes y seguramente nunca llegaremos a conocerlos, pero estos dulces -harina, huevos, azúcar, almendra- han sido capaces de saltar más de 1000 kilómetros y 8 generaciones, de ser absolutamente catalanes y al mismo tiempo radicalmente gallegos, tan gallegos como la historia de la bisabuela, de sus padres Enrique y Petronila y de los padres de estos, nacidos a orillas de la ría de Arousa.

[aesop_timeline_stop num=»Epílogo» title=»Epílogo»]

Los carquignols de las hermanas Del Río Carreró son sólo un ejemplo, uno de tantos posibles, de cómo la gastronomía está unida a la historia de un territorio hasta el punto de poder, en ocasiones, explicarnos cosas que no acabamos de entender de la misma. Los carquignols de mi bisabuela de A Pobra do Caramiñal son, en realidad, un fósil, un vestigio de otra época que sobrevive mientras docenas de otras recetas se han perdido o, más bien, se han disuelto contaminando recetas locales, introduciendo ingredientes, técnicas y sabores en un lugar alejado de sus orígenes. Más que un dulce son un recuerdo de una historia que une el Atlántico con el Mediterráneo y que dio lugar a una anomalía dentro de la historia gastronómica peninsular que sigue viva, aunque oculta en buena medida, en la costa de las rías.

Deja una respuesta