[ms_divider style=»normal» align=»left» width=»100%» margin_top=»30″ margin_bottom=»30″ border_size=»5″ border_color=»#dd3333″ icon=»» class=»» id=»»][/ms_divider]

[ms_dropcap color=»#dd3333″ boxed=»no» boxed_radius=»8″ class=»» id=»»]E[/ms_dropcap]n mayo de 1976, Steven Spurrier, un inglés aficando en París desde hacía seis años, regentaba una pequeña tienda de vinos – Les Caves de la Madeleine – en un pasaje de la rue Royal, junto con su compatriota Patricia Gallagher. Además, ambos habían puesto en marcha la Académie du Vin, la primera escuela privada de Francia dedicada al mundo del vino.

Ese mismo año se celebraba el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, a la que Francia había hecho una nada despreciable contribución, con el marqués de Lafayette al frente. Spurrier y Gallagher pensaron que el acontecimiento era una buena oportunidad para conseguir un poco de publicidad extra para sus negocios. Así que decidieron organizar una cata a ciegas entre vinos franceses y vinos californianos.

Ddcidieron que los vinos franceses saldrían de su propio almacén, para la elección del jurado tirarían de sus contactos y para el local, más de lo mismo: Spurrier era íntimo amigo del responsable de banquetes del hotel Intercontinental de París, que le cedió un salón para el 24 de mayo de 1976 entre las 3 y las 6 de la tarde. De hecho, tenían que terminar un poco antes, ya que a las 6 en ese mismo salón se celebraba un banquete de boda. El único problema era escoger los vinos californianos.

Ni Spurrier ni Gallagher sabían mucho, por no decir nada, de los vinos que se hacían en California, más allá de que los pocos que llegaban a Europa eran muy malos. De hecho, nadie en 1976 sabía mucho acerca de ellos. Ni en los propios Estados Unidos, un país que vivía de espaldas al vino, sobre todo desde que la ley seca – vigente entre 1919 y 1933 –terminara con la incipiente industria vinícola de finales del XIX. Por increíble que nos pueda parecer hoy en día, hace sólo 40 años.

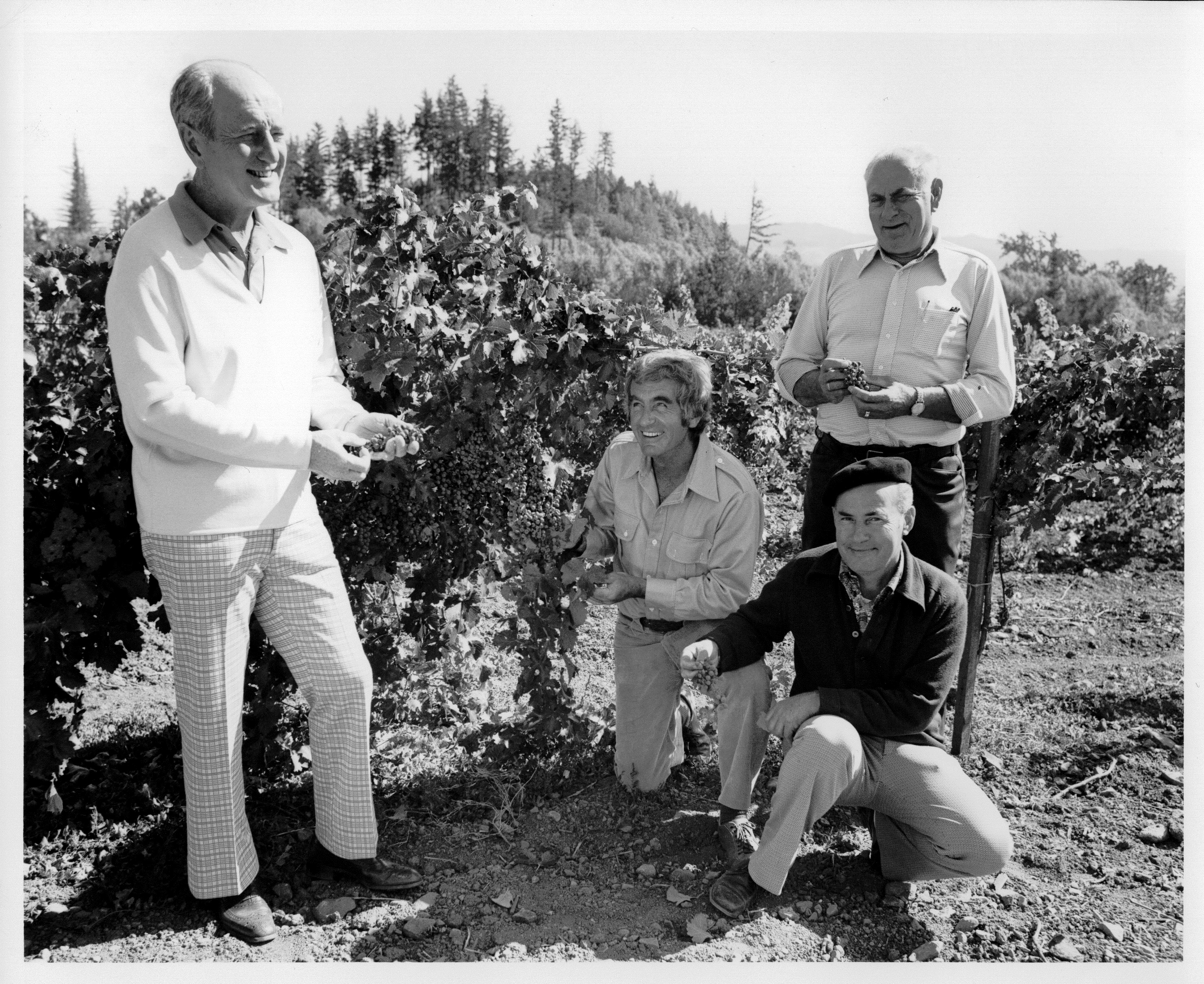

Muy poca gente sabía que en los valles de Sonoma y Napa había un puñado de auténticos pioneros –muchos de origen centroeuropeo e italiano- que estaban recuperando el cultivo de la vid y que se habían empeñado en hacer vino de calidad (con Francia en el punto de mira y como referencia), con la inestimable ayuda de los estudios que sobre viticultura y la elaboración de vino se habían desarrollado en la University of California Davis, desde 1935. Hombres con apellidos como Mondavi, Winarski, Gringich, Paschich o Tchelistcheff, inmigrantes de segunda generación, y que en algunas ocasiones eran auténticos amateurs que tenían la elaboración de vino como una segunda ocupación. La vida de estos pioneros bien merece un artículo por si solo, así que no me voy a entretener a explicar aquí su trascendental importancia en la importancia que el vino fue adquiriendo progresivamente en Estados Unidos.

Steven Spurrier y Patricia Gallagher viajaron por separado a Estados Unidos en los meses previos, visitaron las bodegas y probaron los vinos que hacían algunos de ellos entre una lista que les proporcionó la hermana de Gallagher, que vivía en EE.UU. Entre los dos escogieron los dieciséis vinos – entre estadounidenses y franceses – que se verían las caras en París, el 24 de mayo. Todos los vinos californianos eran de bodegas que habían iniciado su actividad a finales de los años 60 y a principios de los 70. Además, en muchos casos las uvas con las que se habían elaborado las habían comprado a otros viticultores. Por su parte, entre los franceses se encontraban algunos de los vinos más venerados de Burdeos y Borgoña, y sus elaboradores eran la auténtica aristocracia de la enología francesa.

LOS VINOS

Chateau Montelena, 1973

Chalone Vineyard, 1974

David Bruce Winery, 1973

Freemark Abbey Winery, 1972

Spring Mountain Vineyard, 1973

Veedercrest Vineyards, 1972

Cabernet sauvignon

Stag’s Leap Vineyard, 1973

Clos Du Val Winery, 1972

Freemark Abbey Winery, 1969

Heitz Cellars Martha’s Vineyard, 1970

Mayacamas Vineyards, 1971

Ridge Vineyards Monte Bello, 1971

Francia

Bâtard-Montrachet Ramonet-Prudhom, 1973

Beaune Close des Mouches Joseph Drouhin, 1973

Mersault Charmes Roulot, 1973

Puligny-Montrachet Les Pucelles Domaine Leflavie, 1972

Cabernet sauvignon

Château Haut-Brion, 1970

Château Léoville-Las-Cases, 1971

Château Montrose, 1970

Château Mouton Rothschild, 1970

Para formar el jurado Spurrier y Galagher se fijaron en algunas de las personalidades más destacadas de la gastronomía francesa del momento. Entre ellos estaba Aubert de Villaine el copropietario y codirector del Domaine de la Romanée-Conti, que entonces tenía 37 años.

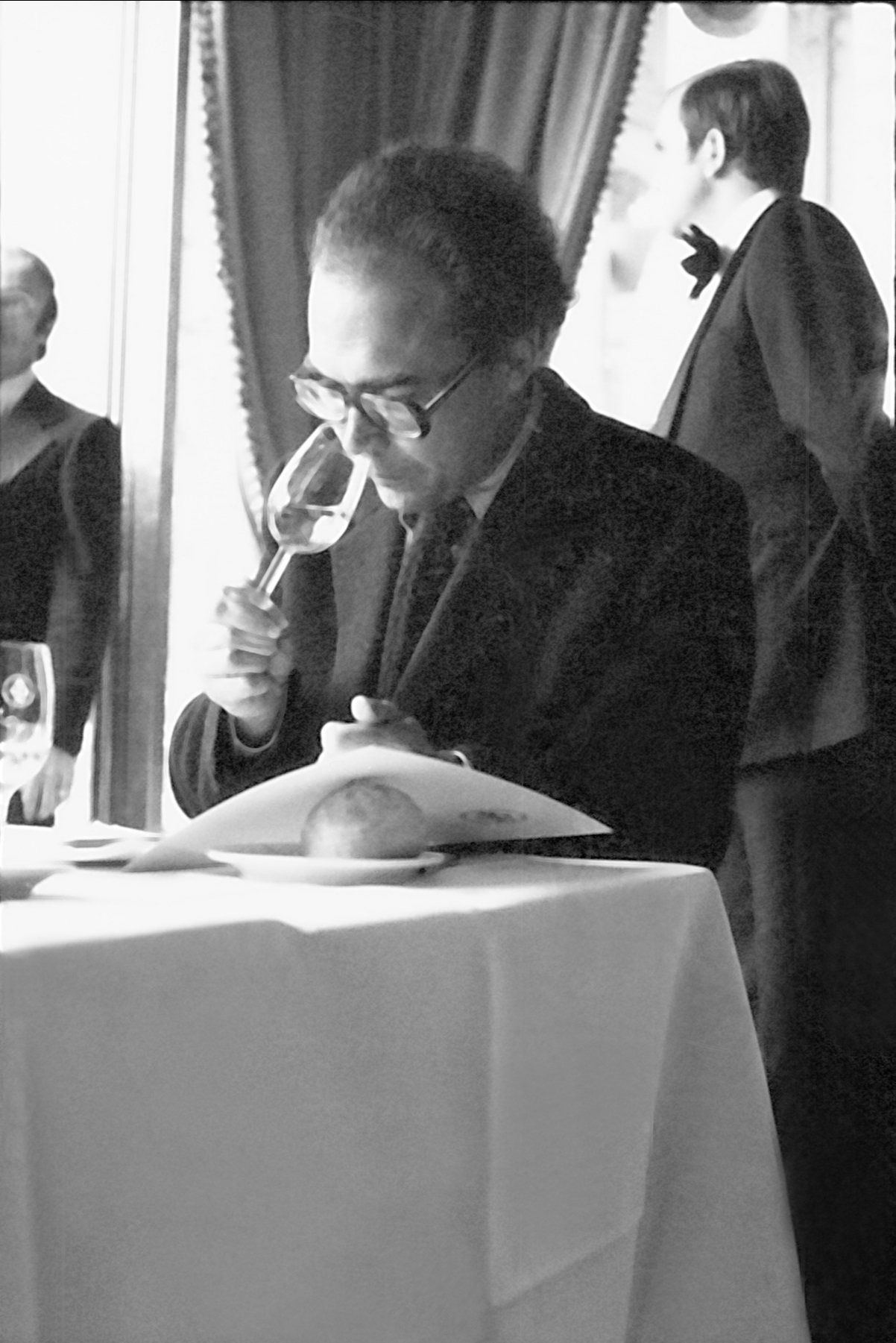

El día de la cata, Steven Spurrier instruyó a los jueces y les dijo que tendrían que valorar los vinos bajo cuatro criterios (vista, nariz, boca y armonía) y otorgar a cada uno una puntuación de 0 a 20 puntos, que era un criterio habitual en Francia en esos días. Se empezó por los vinos blancos y de inmediato fue evidente que los jueces estaban absolutamente confundidos sobre los vinos que probaban, incapaces de distinguir si eran franceses o californianos.

Nadie esperaba que no pudieran ganar los vinos franceses. Ni tan sólo el propio Spurrier, que no había organizado el evento como una auténtica competición, sino como un modo de dar a conocer algunos de los vinos más interesantes que se hacían al otro lado del atlántico, y sobre todo como un modo de obtener cierta publicidad para sus negocios.

Spurrier se tomó su tiempo y leyó despacio el veredicto. El vino más valorado había sido el californiano Chateau Montelena de 1973 que obtuvo un total de 132 puntos, a cinco puntos y medio del segundo, un vino francés, el Mersault Charmes del mismo año. Entre los cuatro primeros, había tres vinos estadounidenses y todos los jueces franceses –que se debatían entre la estupefacción y el horror- habían otorgado la puntuación más alta a un vino de EE.UU. La victoria había sido por goleada, en campo contrario y con el árbitro en contra.

La segunda parte de la cata transcurrió con los jueces mucho más concentrados y menos dispuestos a la cháchara. Era evidente que no iban a permitir que con los cabernets sucediera lo mismo. Una vez se hubieron probado los 10 vinos, Spurrier recogió las puntuaciones, las contabilizó y procedió a anunciar el resultado. Una vez más, el ganador fue el que nadie esperaba y el Stag’s Leap Wine Cellars de 1973 se alzó con el primer puesto, aunque en esta ocasión sólo le separaba un punto de distancia con el segundo clasificado, el Château Mouton Rothschild de 1970. Además, entre los 5 primeros clasificados estaban los 4 vinos franceses. Otra victoria para Estados Unidos, sin duda por la mínima, pero una victoria al fin y al cabo.

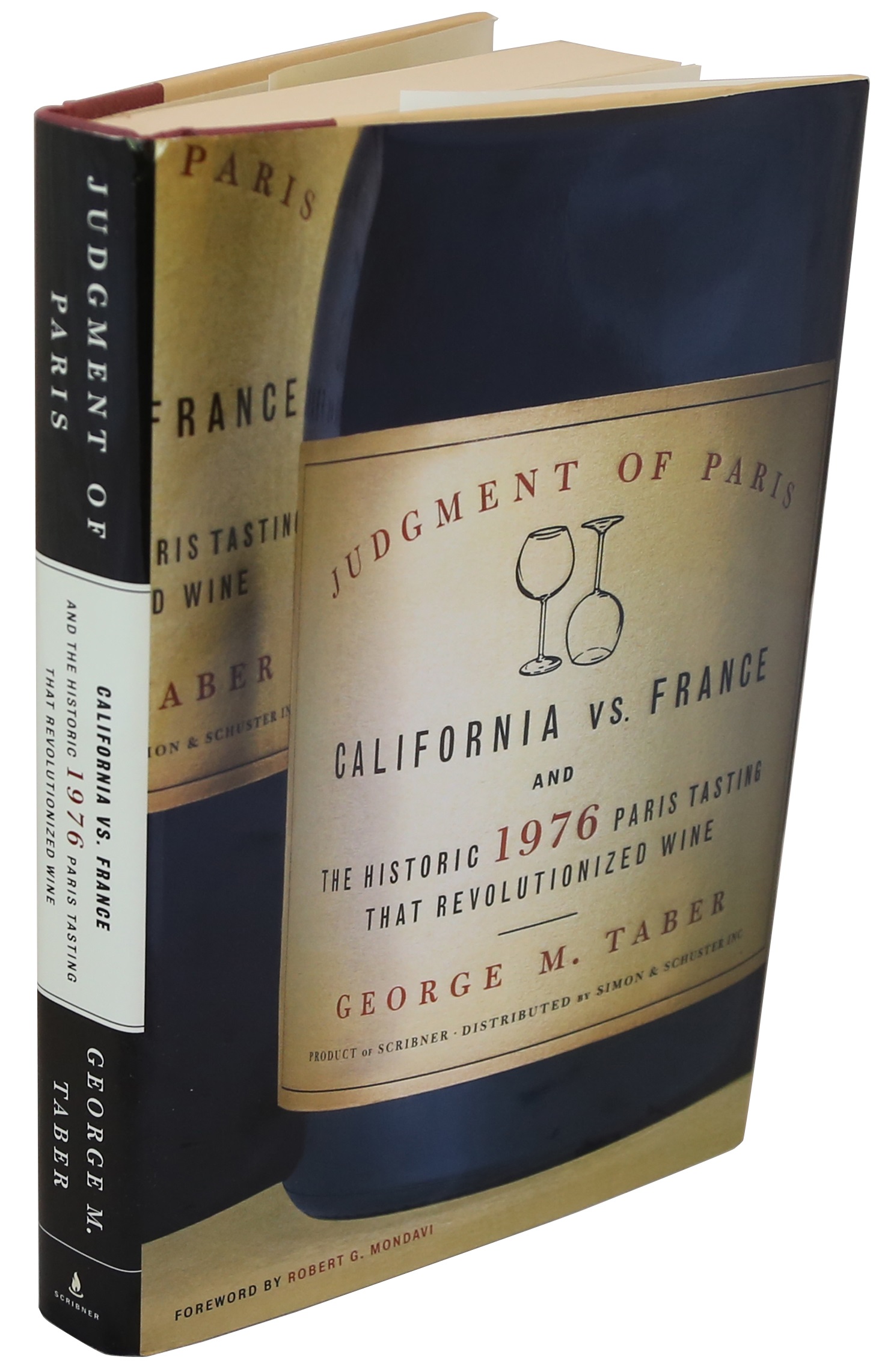

Los franceses no se lo podían creer y Odette Khan, la editora de la prestigiosa La Revue du vin –que había puntuado el Stag’s Leap en primer lugar- exigió a Spurrier que le devolviera sus puntuaciones, a lo que el británico lógicamente se negó. Spurrier y Gallagher comentaron los resultados, pero tampoco les dieron mayor importancia. Al final, para ellos la cosa había resultado un pequeño fracaso, pues ningún medio francés había mandado a un periodista a cubrir el acontecimiento, con lo que su objetivo de obtener publicidad se había esfumado. El único periodista presente fue George Taber, corresponsal del magazine Time en París, y que años más tarde escribiría el que hasta la fecha es el único libro sobre los acontecimientos del 24 de mayo de 1976 en París.

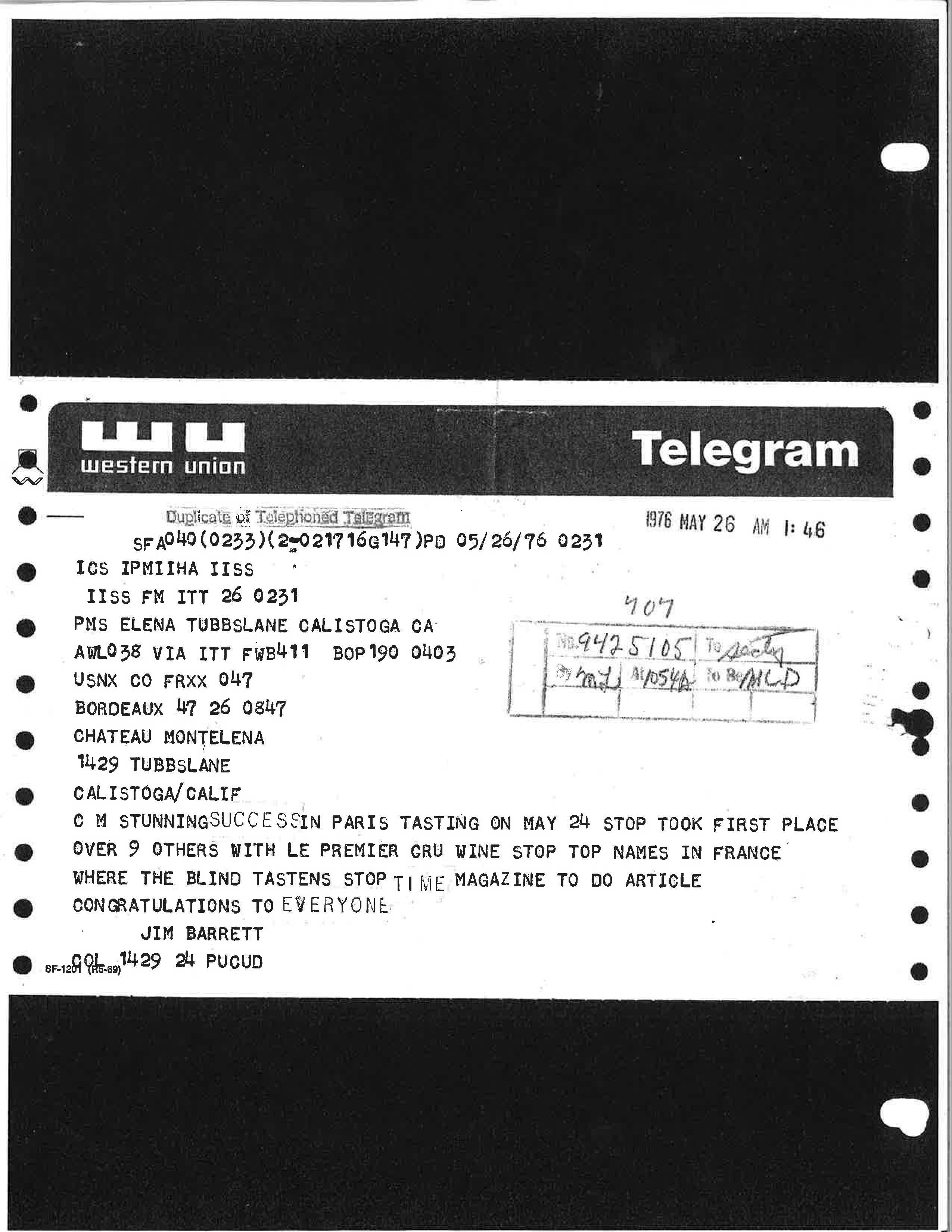

Taber sabía que Jim Barret, uno de los fundadores de Chateau Montelena se encontraba de viaje por Francia, aunque absolutamente ajeno a lo que se acaba de celebrar y mucho más ignorante respecto al resultado. El periodista contactó con Barret por teléfono y le comunicó la noticia. A la primera oportunidad que tuvo, Barret mandó un telegrama a sus compañeros en Montelena y la noticia se esparció como la pólvora por todo Napa.

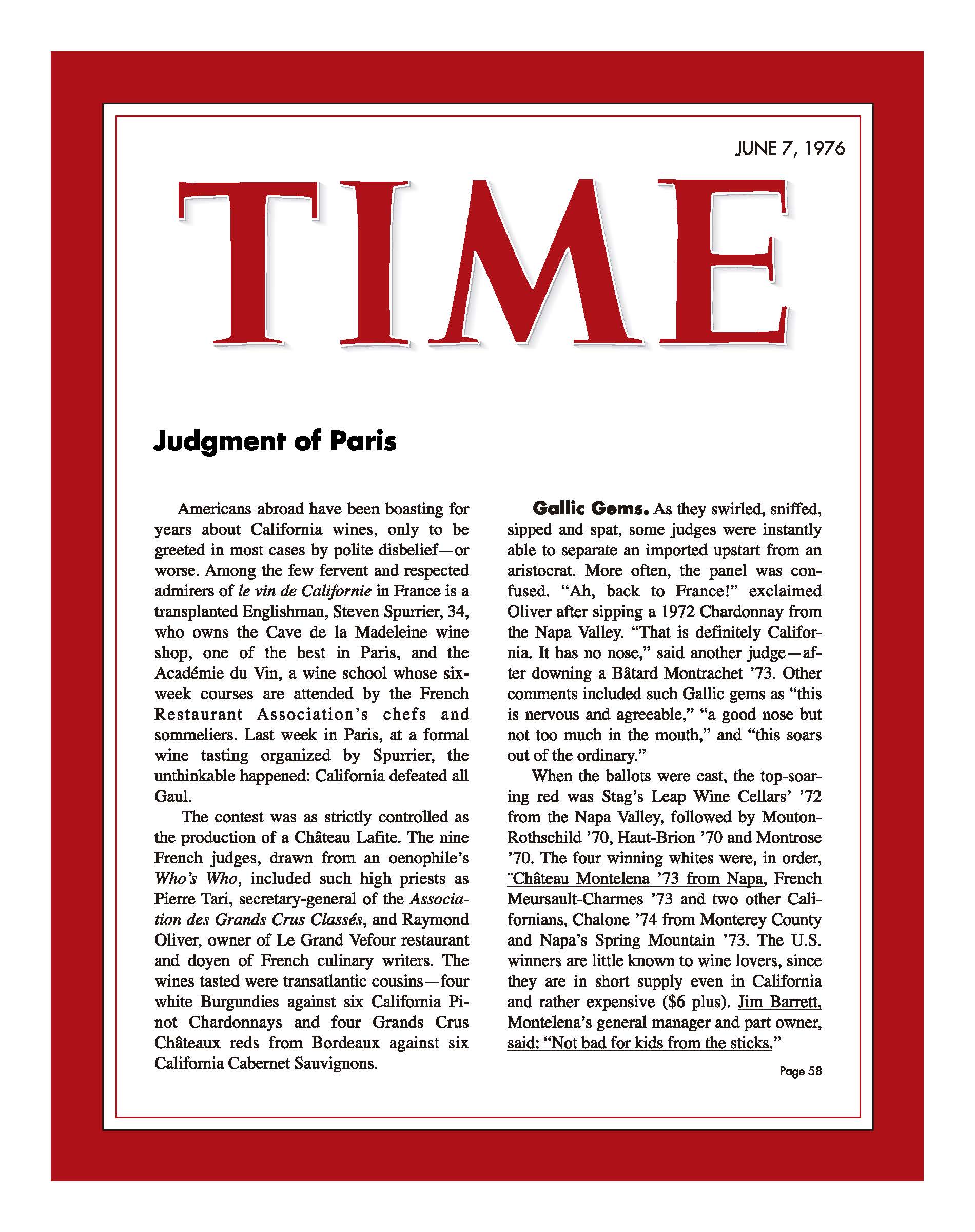

De todas formas, el mundo no tuvo noticia de lo que había pasado hasta que el propio Taber publicó un artículo de ocho páginas (sin fotos) en la revista Time en junio de ese mismo año. Time ya era leída en todo el mundo y no fue hasta entonces cuando se empezaron a ver las consecuencias y la importancia de lo que había sucedido, con la eclosión de un tal Robert Parker en un horizonte no muy lejano. Fue, precisamente, a raíz del artículo de Taber, que se acuño el término Juicio de París que después ha hecho fortuna.

Más allá del libro de George Taber -fuente inagotable de información para todo lo que se ha escrito posteriormente, incluido este artículo- o incluso de una película (Bottle Shock, 2008) en la que Alan Rickman interpretaba a Steven Spurrier y Bill Pulman a Jim Barret, el mundo descubrió que en Estados Unidos no sólo se hacía vino, sino que además este podía competir con los mejores borgoñas y burdeos. Y los propios estadounidenses también lo descubrieron, claro. El país se emborrachó de chovinismo –una palabra francesa – y hoy en día una botella de cada uno de los vinos ganadores se exhibe en el Museum of American History como parte de los “101 objetos que contribuyeron a construir América”. Entre los meses de mayo y junio de 2016 el museo Smithsonian organizó exposiciones y conferencias para conmemorar la efeméride, así como las propias bodegas.

El Domaine de la Romanée-Conti, aunque sus vinos no formaron parte de los que se cataron en el hotel Intercontinental, también sufrió las consecuencias del resultado. Tras el resultado y el revuelo, Aubert de Villaine fue uno de los jueces que más críticas recibió, sobre todo en Borgoña, donde se le llegó a tratar como un auténtico traidor. Pero el vino es cosa muy seria en Francia y si además perteneces a su aristocracia (y Romannée-Conti es la realeza), por aquello de que la noblesse oblige, la traición se paga.

Pero De Villaine tuvo la oportunidad de redimirse en 2015, cuando fue uno de los impulsores de que la Unesco declarara los clos y los climats de la Borgoña patrimonio de la Humanidad.

Entonces, el hombre que un día fue acusado de traidor por sus propios compatriotas, vilipendiado por contribuir al desprestigio del vino francés, pudo resarcirse y devolver al vino de Borgoña parte de lo que un día de mayo de 1976 le quitó, aunque no lo hiciera solo, aunque fuera a ciegas y casi sin querer.

Después de más de una década de investigar, de recopilar información, de reunir a un equipo de 30 especialistas y de crear hasta un lobby, De Villaine se redimió. Presentó un informe de más de 600 páginas a la Unesco para solicitar que los climats de la Borgoña (los 1.247 pequeños viñedos, de formas extrañas que conforman el mosaico de emparrados de las regiones vinícolas de la Côte de Beaune y la Côte de Nuits) fueran declarados lugar cultural patrimonio de la Humanidad. Y en el mes de julio de 2015, junto con las colinas, maisons y las bodegas de Champagne, lo consiguió. No correron la misma suerte, por cierto, el paisaje vinícola de La Rioja y La Rioja alavesa, que finalmente fueron descartadas por la Unesco.

Los de la Borgoña no son los primeros viñedos ni del mundo ni de Francia en ser distinguidos por la Unesco, los vinos de Saint-Emilion en Burdeos, tiene esa categoría desde 1999.

“De vuelta a casa, me consideraron un traidor”, dijo De Villaine. “Pero yo tenía razón. A mediados de los setenta, los franceses pensábamos que nuestro reinado sobre el mundo del vino era supremo, pero gran parte del vino que hacíamos era muy mediocre. Lo que sucedió en París en 1976 era la patada en los pantalones que necesitábamos”, afirmó tras conocer el veredicto de la Unesco y con la satisfacción de haber devuelto algo de lo que quitó. En 1976, Aubert de Villaine fue considerado un traidor y ahora es un héroe.

Próximo capítulo: Terror en el terroir

Capítulo anterior: El Domaine de la Romanée-Conti, la creación de un mito