[ms_divider style=»normal» align=»left» width=»100%» margin_top=»30″ margin_bottom=»30″ border_size=»5″ border_color=»#dd3333″ icon=»» class=»» id=»»][/ms_divider]

[ms_dropcap color=»#dd3333″ boxed=»no» boxed_radius=»8″ class=»» id=»»]H[/ms_dropcap]ace unos diez años escribí un texto sobre las diferencias entre el ambiente del sector gastronómico español y el anglosajón. Redactado, como tantos otros en mi vida, más desde la intuición que desde un conocimiento profundo y basado en las evidentes diferencias entre lo que por entonces plasmaban los documentales, los libros y las revistas de aquí y de allí.

En España todavía no existían ni MasterChef ni Pesadilla en la cocina, los cocineros lanzando miradas asesinas a sus discípulos en primer plano y en prime time eran algo que desconocíamos aún y muchos teníamos la idea de que una cocina debía funcionar como una máquina bien engranada: eficiente, silenciosa, regular, sistemática. Recuerdo comidas en Casa Marcelo o en Dos Cielos, locales en los que por aquella época el comensal podía ver el funcionamiento de la cocina, que me pasmaron por la concentración, la efectividad y el silencio del equipo. Eso, pensaba, es una cocina profesional.

Al mismo tiempo, en Reino Unido, las revistas se llenaban de comentarios, rumores y anécdotas relativas a la sonada rivalidad entre Gordon Ramsay y el que fuera su mano derecha, Marcus Wareing. Ninguno de los dos tenía grandes reparos en airear trapos sucios, en retar al otro de manera más o menos velada y en colgarse medallas autoproclamándose el más duro entre los duros. Aquello olía a testosterona -y un poco a caspa- incluso desde el otro lado del Cantábrico.

Uno no podía evitar acordarse de las bravuconadas entre los líderes de Blur y los de Oasis y pensar que aquello que hacían los dos cocineros estrella del Londres de la época tenía muy poco que ver con la cocina y que, aplicado a este nuevo contesto, resultaba esencialmente ridículo. Sin embargo, al poco tiempo Ramsay saltó al estrellato internacional con un programa titulado The F Word que ya desde el título dejaba claro el enfoque.

Sí, lo sé, las cocinas son duras, el ambientes es casi marcial, la tensión del momento del servicio y demás. Si tienes algo que ver con el sector, por muy de refilón que sea, te han contado doscientas batallitas cargadas de sangre, sudor, camaradería y gritos. Y también de machismo, explotación laboral, reacciones infantiles, adicciones de todo tipo y nervios no siempre bien controlados que, aunque no quedan tan bien en la foto general, suelen estar ahí, de fondo, en buena parte de esas historias.

Porque las cocinas son duras, sí, pero no tienen la exclusiva de la dureza, los nervios, los plazos y la tensión

El cocinero que impone su valía con firmeza, al que no le tiembla el pulso, que es capaz de poner orden en el caos y que sale de todo ello como una estrella del rock triunfante después del concierto ante un estadio enfervorizado y el profesional alcoholizado incapaz de gestionar un equipo de otra manera que no sea a gritos, ignorante de los derechos de sus subordinados –ni hablemos de sus sentimientos o de su calidad de vida- no están, en realidad, tan distantes. En muchas ocasiones son la misma persona y depende más bien de quién relate el episodio y en dónde ponga el acento.

Porque las cocinas son duras, sí, pero no tienen la exclusiva de la dureza, los nervios, los plazos y la tensión. Me pregunto si habéis estado en un laboratorio científico en el momento en el que años de investigación se pueden ir al garete, en una redacción de periódico en el momento del cierre de un día especialmente duro, en una ambulancia del 061 de camino hacia un choque en cadena en la autopista o si os habéis asomado a una reunión de becarios con jefes la víspera de un congreso al que asiste cualquier autoridad. Porque tampoco son precisamente un remanso de paz.

Y aunque es cierto que existe una cierta épica del periodismo, de la investigación o de casi cualquier oficio esa parte, la desagradable, la que demuestra que todos somos miserablemente humanos, no es la que se suele sacar a relucir como un galón más que ponerse en el hombro. A veces hay gritos, en ocasiones se pierde el control, pero no es algo que los periodistas, los científicos, los organizadores de congresos o los médicos saquen a relucir con especial orgullo. Más bien al contrario, es ese momento en el que se pierde la profesionalidad y que todos preferimos esconder debajo de la alfombra. Mientras que en algunos relatos de cocina todo eso parece ser una medalla que colocarse en el pecho en otras profesiones tiende a verse, más bien, como un pedo en una reunión: algo que está ahí y de lo que nadie está libre, que puede pasar porque todos somos humanos pero que, vamos a ser sinceros, no nos hace quedar particularmente bien.

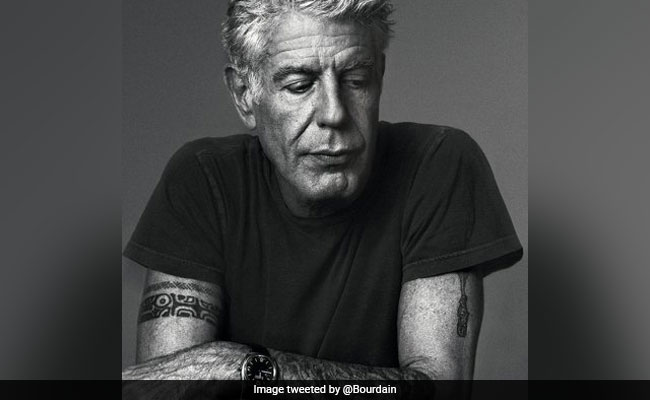

Aquí es donde el recientemente desaparecido Anthony Bourdain tiene, en mi opinión, algo de responsabilidad. Porque apareció en el momento en el que perdíamos la inocencia, en el que los cocineros empezaron a ser ídolos de masas, en el que la disciplina, el rigor profesional y la pulcritud empezaron a compartir igualdad de condiciones con esa mitificación del esfuerzo, del cocinero hecho a si mismo a base de sacar pecho, de insultar al jefe, al compañero con el que hay un roce o al cliente que pide la carne a un punto que no considera digno; a base de partirse la cara con quien sea si hace falta y volver a casa magullado, pero orgulloso como un personaje más de Jessica Jones.

Y apareció contando todo esto, que está ahí desde siempre pero que nunca se había llevado al primer plano. Lo hizo primero en un texto ya clásico en la revista The New Yorker que visto desde hoy hace que nos sorprendamos con los ingenuos que éramos respecto a este oficio no hace tanto. No pretendo negar el valor documental de su retrato de un oficio tan agradecido como en ocasiones degradante, exigente hasta casi impedir cualquier atisbo de vida social normal en muchos casos. Fue, seguramente, el primero en contarlo y en hacerlo desde dentro, sin adornos.

Sin embargo, ese enfoque que puso una realidad hasta entonces silenciada sobre la mesa acabó por llevar, con el paso del tiempo, a una cierta romantización de lo que, a todas luces, es un ambiente poco sano. Que exista no quiere decir que sea bueno, que alguien lo haga no quiere decir que sea deseable y que a algunos les guste no lo mejora ni, ya puestos a decirlo todo, habla particularmente bien de ellos. Como en cualquier trabajo especialmente exigente –porque la cocina, a determinados niveles, sin duda lo es- son relativamente frecuentes los casos de depresión, de estrés mal resuelto, de alcoholismo, de adicción a drogas, de maltrato, de rivalidades que en ocasiones llegan a lo físico.

Las cocinas ya no eran cocinas: eran sentinas del Bounty, eran las tripas de un submarino, eran la cubierta de un barco pirata, Lee Marvin pasando revista en Doce del Patíbulo, el Hell’s Kitchen de Sleepers, el camerino de Mötley Crüe después de un concierto

En el momento que todo eso pasó al papel de la mano de Bourdain ganó un aura mágica, un punto de atracción. La cocina metódica, silenciosa, concentrada pasó a retratarse como un antro no siempre limpio, no siempre en condiciones laborales dignas. Humo, tatuajes, gritos, grasa, porros, miradas asesinas, restos de comida en la cámara. Si, chef. Las cocinas ya no eran cocinas: eran sentinas del Bounty, eran las tripas de un submarino, eran la cubierta de un barco pirata, Lee Marvin pasando revista en Doce del Patíbulo, el Hell’s Kitchen de Sleepers, el camerino de Mötley Crüe después de un concierto. La épica estaba servida.

Origen y auge del Cock Cook

You know where you are? You’re in the Jungle, baby. You’re gonna die!

La leyenda dice que eso es lo primero que oyeron William Bailey y Jeffrey Isbell (posteriormente conocidos como AXL Rose –casualidad o no, las letras del nombre, reordenadas pueden leerse como Oral Sex- e Izzy Stradlin, de Guns N’ Roses) al bajarse del autobús que los llevó desde Indiana a Nueva York en el barrio equivocado. Con un principio así es fácil trabajarse una biografía de peleas, salas de conciertos, vomitonas en el suelo, strippers, ladillas y botellas vacías de Jack Daniels sobre la que escribir. El rock, en realidad, va de eso en buena medida y por eso nos gusta.

I’m gonna give you my love / I’m gonna give you every inch of my love

En los 70 empezó a conocerse todo esto, de una manera entre irónica y despectiva, como Cock Rock: una mezcla de estilos en la que sobrevolaba toda una estética basada en el marcar paquete, en las groupies arrobadas y dispuestas a todo, camisas desabrochadas hasta el ombligo; los más machos del barrio, los que tienen tatuado hasta el reverso de la oreja. Robert Plant con pantalones a punto de provocarle una hernia inguinal mientras le dice a las adolescentes lo que piensa hacerles a poco que se le pongan a tiro, AXL Rose con una erección evidente mientras canta el estribillo de My Michelle ante 70.000 japoneses. Cocaina para todos. Colchones tirados en el suelo del autobús de gira.

El rock es música pero es también, al menos al 50%, espectáculo. Algunos dicen que es una actitud, otros que es una perfecta herramienta de marketing, pero lo que está claro es que es esencialmente una imagen, una pose. No podemos entenderlo sin todos esos comportamientos asociados. Y eso es algo que nos fascina, a mí el primero. Es una suspensión de la realidad adulta que nos encanta.

Tanto nos gusta que cuando extrapolamos el estereotipo a otro sector –pongamos, por ejemplo, la cocina- sigue funcionando en buena medida. Seamos sinceros: la imagen de un cocinero gordito, de chaquetilla impoluta y bien abrochada, prematuramente calvo, de uñas cuidadas retirándose a casa al atardecer para escuchar a Monteverdi mientras bebe agua con gas no vendería lo mismo.

En esto Bourdain tuvo bastante que ver. Su descripción de cocinas con olor a comida al borde de la putrefacción, con una batería de machotes dándolo todo para sobrevivir un día más, para volver a casa después de un último trago, de una última raya, escupiendo en la acera de camino hacia el metro está ahí para quedarse. Tan efectivo fue que ni siquiera hizo falta que lo contase todo. Él escribió algunas cosas, insinuó algo y adoptó, si acaso una cierta actitud. Nosotros imaginamos el resto, adornamos la historia, la cubrimos de nata y pusimos la guinda en el pastel de lo canalla, lo brutal y lo cañero.

Todos hemos escuchado, desde entonces, historias de infidelidades, de muebles bar vacíos, de señoras que entran y salen de las habitaciones del hotel; nos han contado de aquel que salió desnudo del ascensor –imaginad algo parecido en un congreso de químicos de prestigio- del que se cayó rodando por la escalera o se tiró vestido a la piscina con una botella en la mano, del que se quedó dormido al volante en un descampado a las afueras de alguna ciudad latinoamericana. Cada uno vive su vida como quiere, por supuesto, y no es intención de este texto juzgarlo. No hablo de las actitudes, sino de la relevancia estética que esas actitudes han ganado. Rebuscad, porque no encontraréis en las hemerotecas ni en el boca a boca del sector historias semejantes sobre Guerard, Marchesi, Bocuse, Pic padre o Arbelaitz. Es algo propio de la cocina y sus alrededores en las dos últimas décadas.

Ese es ya, de hecho, el espinazo de nuestra iconografía del cocinero contemporáneo. Con la diferencia respecto al rock de que la cocina no es –no era- una profesión con una componente visual y estética. Disfrutábamos de los frutos del trabajo del cocinero, pero el cocinero, con su estilo de vida, sus preferencias y sus gustos musicales, quedaba fuera de la ecuación hasta ese momento. Hoy la parte más defendible de ese nuevo personaje que es el cocinero estrella aparece en portada y llena cientos de webs mientras la otra, la que alimenta la leyenda, la necesaria para crear el icono, se comenta en voz baja en los corrillos.

Hoy nos hemos acostumbrado a cocineros luciendo tatuajes o abdominales en portada, a especiales en los que se nos hace un listado de sus bandas de punk preferidas o de sus escapadas perfectas para perderse en moto o saltar en parapente; a verlos llegar a congresos o ferias rodeados de seguridad privada. Si, hay casos. Los he visto. Hemos ido hibridando la cocina con la estética de la estrella crepuscular de las artes escénicas. Esto no es, seguramente, ni bueno ni malo. Es, simplemente, nuevo; algo que ha nacido ante nuestros ojos, que sigue evolucionando y con lo que tenemos que aprender a convivir.

Cuando lo conocí en persona, sin embargo, me encontré a un tipo altísimo y de un atractivo innegable, que llevaba un jersey que gritaba dinero con solo mirarlo; una persona cortés, pero absolutamente desinterada por cualquier cosa que pudiera decirle

Bourdain nos dejaba estos días. Por un momento pensé en hablar del suicido como otro elemento más que ha ido añadiéndose a la ecuación, pero no creo que sea el momento para meternos en ese berejenal y no es un tema sobre el que me apetezca escribir. Con él se va el icono fundacional de esa tendencia. Cuando lo conocí en persona, sin embargo, me encontré a un tipo altísimo y de un atractivo innegable, que llevaba un jersey que gritaba dinero con solo mirarlo; una persona cortés, pero absolutamente desinterada por cualquier cosa que pudiera decirle. Me saludó, esa vez y otra al día siguiente, como podría haberlo hecho George Clooney en una rueda de prensa, mirándome los segundos justos antes de pasar a mirar y sonreir al siguiente. Me dio las gracias de una manera muy cortés y al mismo tiempo absolutamente distante.

No es que esperase que me invitara a irme de copas a un garito inmundo que sólo él conocía, que acabáramos viendo amanecer en la playa con una botella de bourbon mediada entre los dos, que me metiese en una de esas cocinas – campo de batalla para enseñarme la cruda realidad, el fragor del servicio. Pero no hubo nada en él, en su actitud, en su pose o en sus modales que me hiciera ver al mito que se sacó de la manga.

Fue, un poco, como cuando para tratar de hablar con un Heston Blumenthal al que tenía que presentar en una mesa redonda, tuve que tratar de franquear –sin éxito- el muro formado por su agente, su jefa de prensa y no sé quién más. Como tratar de acercarte a Pacino en un rodaje y descubrir que no es ni Tony Montana ni Serpico. Conocí, aquel día, a una estrella internacional que se comportó como tal y no vi por ningún lado ni el ruido ni la furia. Me quedo con sus libros y sus programas. Si no son la realidad son una versión estudiadamente sucia de la misma que me sirve igualmente, que refleja un momento, que desmitifica un oficio y que –a esto iba- dan lugar a una nueva estética de la cocina.

Visto ahora, con casi una década de por medio desde aquel encuentro, la situación me parece un buen ejemplo de cuánto de pose, de artificio y de impostado hay en esto que he llamado, más por la sonoridad que otra cosa, Cock Cook, Cocina o cocinero cipotudo, quizás, en una traducción de urgencia y seguramente injusta con más de uno. Bourdain no es responsable del uso que se ha hecho de su mitología, del la eclosión de cocineros que lo arreglan todo a base de gónadas y actitud. Fue un buen escritor capaz de recoger lo más vicioso de un sector y hacerlo atractivo, fue un divulgador gastronómico más que digno y seguramente esto es lo que recordaremos dentro de 20 o 30 años por encima de sus tatuajes, sus historias de la mala vida y su sonrisa canalla. Son los hijos de esa estética incapaces de arañar más allá de la superficie los que me preocupan, los que se quedan en la parte estética, coreográfica y gestual. Los que estos días sólo recordaban el personaje y se olvidaban de su legado. Los que, en definitiva, no han entendido nada.